日本における移民の社会的統合

1. 社会統合政策の不在

日本では移民,外国人の社会統合政策は存在していないとされて来た。2019年に出入国在留管理庁が設置されるのに伴い,「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(「総合的対応策」と表記)1が決定され,その後,毎年改定されるようになった。初めて定住化を前提とした本格的な社会統合政策が実施されるようになったと見ることもできるが,まだ始まったばかりともいえる。

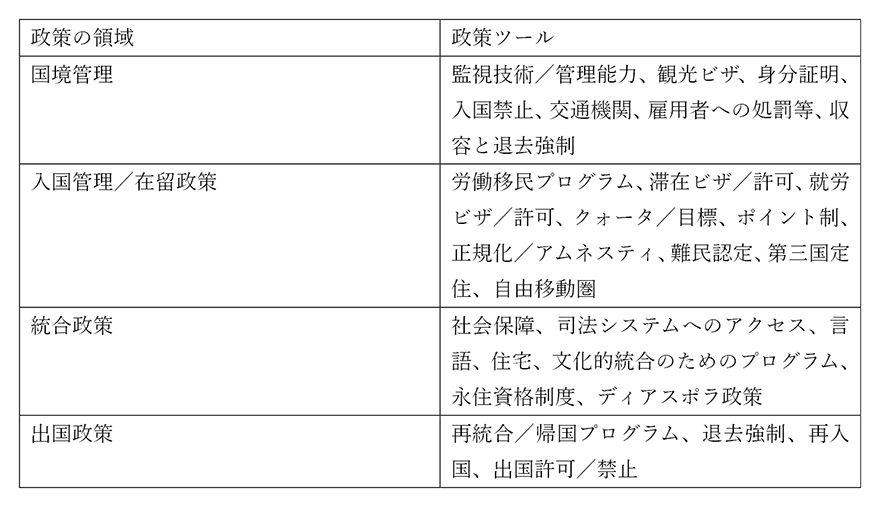

そもそも社会統合政策とは広義の移民政策の一部を構成するものとされ,具体的には社会保障,司法システムへのアクセス,言語,住宅政策,文化的統合のための政策,永住資格制度,ディアスポラ政策等から構成されるとされる(図1)2。

出所:de Haas et al.(2020: 271-4)をもとに筆者作成

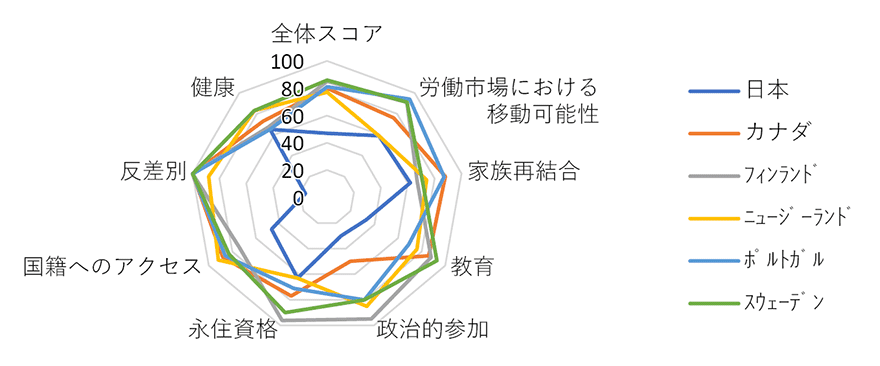

また,社会統合政策に関する国際的な指標である,Migrant Integration Policy Index(MIPEX)3では,社会統合政策は,労働市場における移動可能性,家族再結合,教育,健康,政治的参加,永住資格,国籍へのアクセス,反差別の8つの領域から構成されており,それぞれが0-100の値をとり,それらをもとに全体スコアが0-100で算出されている。

日本の全体スコアは47であり,これは「半ば好ましい」(halfway favorable)とされる水準であり,「社会統合が否定された状態」(integration denied)と評価されている(図2)。領域別に見ると,健康,家族再結合,永住資格においてそれぞれ65,62,63と「わずかに好ましい」(slightly favorable)と評価された他は,労働市場における移動可能性で59,国籍へのアクセスで47となっている。特に低いのが反差別(16),政治的参加(30),教育(33)であり,これらは反差別法や独立した人権救済機関が不在であるといったこと,外国人に地方参政権を認めていないこと,及び外国籍を持つ児童生徒に対する日本語指導などの支援が不十分であることをその原因としている。

出所:MIPEXウェブサイトより筆者作成

その結果,同指標において,日本は「移民政策の不在の移民受入れ(immigration without integration)」と分類されており,全体スコアでみて,カナダ(80),フィンランド(85),ニュージーランド(77),ポルトガル(81),及びスウェーデン(86)といったトップ5の国とは大分,溝を空けられているといえる。

こうした状況を踏まえるならば,近年,総合的対応策の策定もあり,急速に整備されつつあるとしても,日本における社会統合政策は現時点では不十分なものにとどまっているといって良いだろう。

2. 「ゆるやかな社会的統合」とは何か?

1)永住者の増加

こうした結果,導き出されるのが,日本における移民の社会的統合もまた,不十分なものであるという結論である。こうした見方は日本の移民研究者の間でも根強く,日本において移民は社会の底辺に分断され,差別と貧困にあえいでいるという見方は根強い。

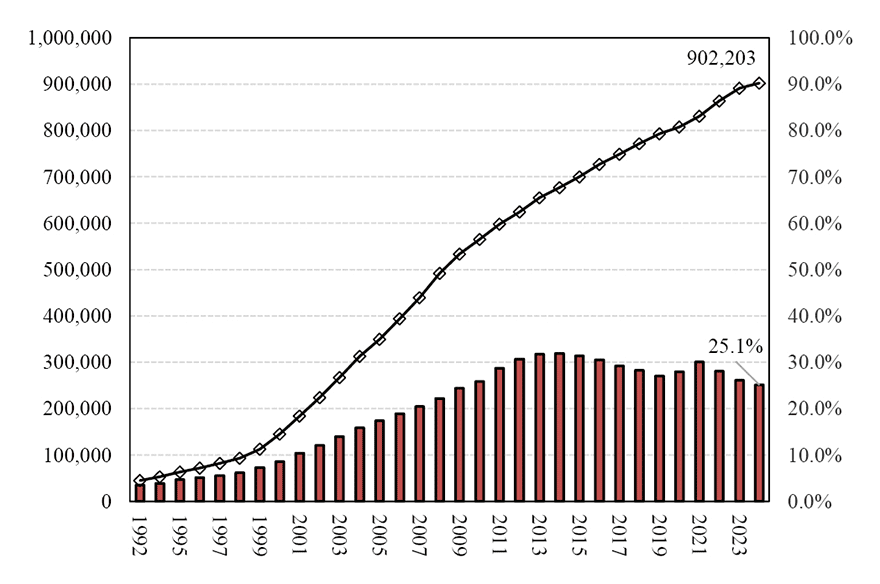

しかし,こうした見方は必ずしも現実を反映したものではないといえる。例えば,在日外国籍人口の内,永住者の数は現在に至る永住資格制度の運用が開始された1989年以降,一貫して増加しており,現在その数は90万人超と全体の25.1%と単独の在留資格としては最大の規模となっている(図3)。

出所:在留外国人統計(出入国在留管理庁)より筆者作成

永住資格を取得するにあたっては,犯罪歴がないなどの素行が善良であること,独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること,原則として10年以上,日本に在留していること,罰金刑や懲役刑などを受けていないこと,及び,納税などの公的義務を適正に履行している等,その者の永住が日本国の利益に合することといった条件が必要とされる。つまり,永住資格を持つ者は実態としても,またその評価としても日本国籍者(日本人)と同等以上の社会経済的地位を有している可能性が高い人たちといえる。

2)労働市場における経済的達成

こうした点について,社会的統合の内,もっとも重要とされる労働市場における統合状況をみることで確認してみたい4。日本の賃金の状況についてもっとも包括的な統計である「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)によって日本人と永住者の賃金格差について分析すると,以下のことが明らかになっている。

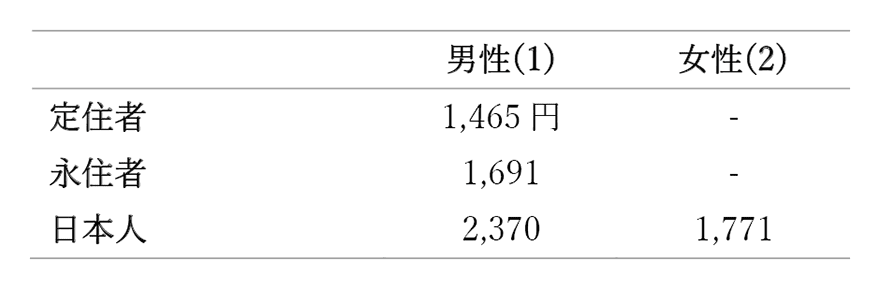

永住者(男性)の時間当たり賃金は1,691円と日本人男性の賃金率である2,370円/時間と比べて28.6%低い。しかしながら,これは年齢や勤続年数,学歴といった様々な要因を考慮していない。例えば,永住者男性の内,大卒割合は26.0%であるが,日本人男性の場合,41.0%である。また同一の勤め先での平均勤続年数も永住者男性の場合6.8年であるところ,日本人男性は12.8年となっている。

注:集計対象は,日本人18-59歳,永住32-59歳(男性),

定住18-59歳(男性)の常用一般労働者に限定した。単位:円

出所:是川(2021)

一般的に現地人と外国人の賃金格差は以下の要因によって決まるとされている。

賃金格差=個人属性の差異+人的資本への評価の差異+その他の効果

個人属性の差異とは年齢や勤続年数,学歴など個人属性の分布の違いによるものである。例えば,外国人は現地人と比較して年齢が若い者が多く,たとえ個人単位で見れば賃金水準に全く差がないとしても,平均で見ると低くなるといった場合がこれに相当する。

人的資本への評価の違いとは,国外で取得した学歴や資格,あるいは就業経験に対する内外格差を意味する。例えば同じ学歴であっても,取得地が異なれば質が異なったり,あるいは雇用主側の情報の不足により国内で取得した学歴に比べて評価が難しかったりといった場合が相当する。

その他の効果とは,外国人に課せられるその他の制約を指す。例えば,就労先を自由に変えられないといった制限や,あるいは職業等に制限があるといった場合が相当する。ただし,永住者についてはこういった制限はない。さらにここには,外国人に対する差別意識といったものもここに含まれる。

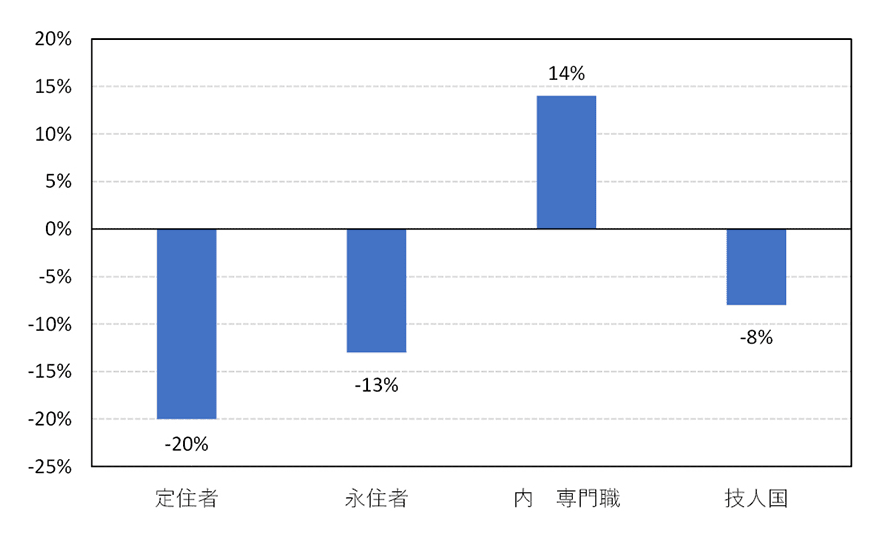

こういった要因について考慮した上で,改めて賃金格差を推定すると,以下のような結果が得られる。永住者の賃金は日本人と比較して約13%低い。また,エンジニアなどの専門職に限定するとむしろ日本人よりも14%程高い賃金を得ていることも示された。

出所:是川(2021)

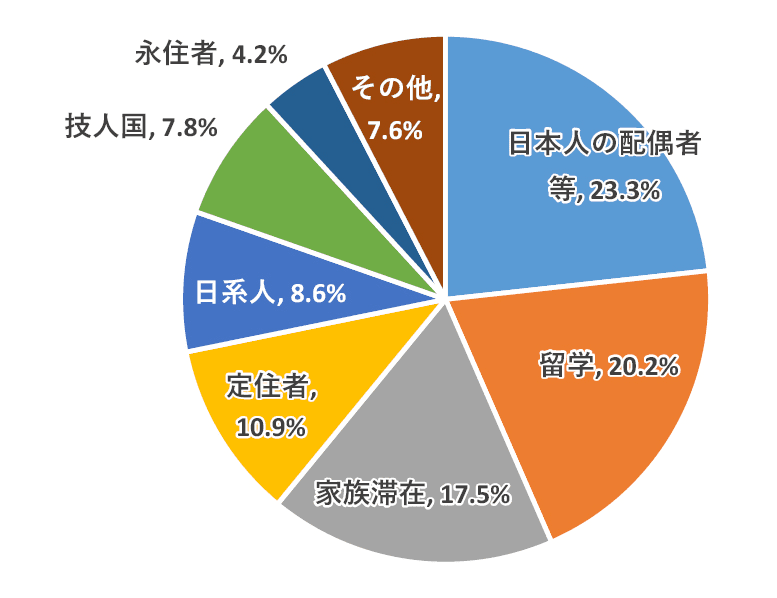

この結果は,永住者の間でも専門職系とそれ以外で二層化が進んでいると見ることもできる。実際,永住資格取得者の来日当初の在留資格を見ると,留学や大卒ホワイトカラーに相当する「技術・人文知識・国際業務」(以下,「技人国」と表記)がそれぞれ20.2%,7.8%を占めており,これは「日本人の配偶者等」,定住者,及び日系人といった日本人との家族的つながりに基づく移民(家族移民)と比べても小さくない。

出所:在留外国人登録データより筆者集計

さらに,この内,家族的つながりによって来日する層である在留資格「定住者」について同様の賃金格差を推定すると,約△20%との結果が得られ,定住者⇒永住者と推移する中で,賃金水準が上昇する傾向を見て取ることができる。また,専門職系永住者の永住資格取得前の在留資格と考えられる技人国について同様の推定を行うと,△8%であり,技人国から永住へと推移する中でやはり賃金水準が上昇している可能性が高いことが分かる。

なお,移民と現地人の間の賃金格差は米国の高度人材ビザとして代表的なH1-B保持者の間でも,類似した属性を持つ米国人と比較して25.4%賃金が低いことが示されている5こと等を踏まえると,決して大きな賃金格差ではないということができるだろう。

以上を踏まえると,永住者は日本で暮らし,働く中で着実に経済的地位を築いてきているということができるし,その水準は日本人と比較して高い,あるいは国際的に見ても決してそん色がない水準であることがわかる。永住者の増加とはこういった人たちが増えていることを意味しており,このことはとりもなおさず,日本社会で移民の社会的統合が緩やかに進んでいることを示すものといって良いだろう。

3. 社会的統合のメカニズム

このように日本では社会統合政策の不在が指摘されるものの,実際の統合状況を見ると,労働,教育,そして住宅といった社会生活の主要な側面において,緩やかではあるものの,着実な統合の進展が見られるといって良いだろう。その要因は何なのであろうか。

その答えについて見ていく前に,次号以降では労働市場と並んで,社会的統合の重要な分野である,子どもの教育,住まいの確保,そしてアイデンティティといった点について見ていくと同時に,しばしば問題とされる治安の悪化という側面について見ていきたい。