誰もが「下流老人」に陥る可能性がある。

今日のテーマである「貧困」ですが、これは人々が健康で文化的な、人間らしい暮らしができない状態を指しており、そういう状態をなるべく解消していく取り組みが必要です。以前であれば貧困は自己責任だとか無計画だったせいだとか言われていましたが、近年においては、全ての人がそのような社会的弱者の立場に陥る可能性があるという視点が必要だと思います。日本の相対的貧困率は年々増加傾向が止まらない状況です。国民全体の約16%が、生活が苦しいか、あるいは将来の見通しが立たないという状況で暮らしているという状況が、この失われた20年間ずっと上がり続けてきているというのが最近の傾向です。特に今日お話しする高齢者の貧困率は18%くらいで、国民年金や厚生年金が生活保障の役割を果たせていないのではないかという事も以前から指摘されています。だから、私たちのNPOに年間何百人も高齢者からの相談が寄せられているのだと思います。

近年増えているのは一人暮らしのお年寄りで、その貧困率が急上昇しています。一人分の年金だととても暮らしが成り立たないというのが、統計的にもはっきりしてきていますが、今は昔に比べ家族機能も弱まっているため、一人暮らしの人が増えてきている現状があります。

更に、非正規雇用が4割に達しているという状況と、鬱病などの精神疾患による離職率が非常に高くなってきているという状況から、最近若い人たちの貧困率が上昇しています。若くて普通はバリバリ働ける年代の人の家族を養う機能が急速に弱まっており、現役世代でも生活が苦しい人が結構な割合で存在していることが統計でも見えてきます。

また昨今では90歳、100歳まで生きる方が珍しくないため、高齢期がかなり長くなってきているというのが最近の傾向です。高齢期が長くなればなるほど、貧困率は高くなります。働けなくなり、医療費、介護費が必要になったときに貧困が襲い掛かるのです。私たちのNPOには80代を超えてから医療費がかかってしまってとか、旦那さんが亡くなってから遺族年金だけではとても暮らしが成り立たない、という相談とか、大企業や上場企業に勤めていた方の奥さん、息子さん、娘さんからの相談なども寄せられています。

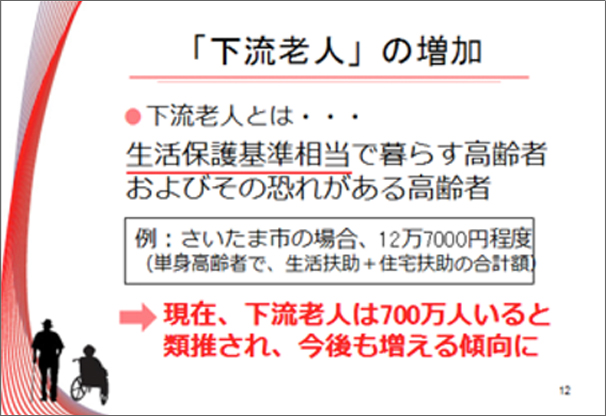

私は意図的に「下流老人」という言葉を使いながら、この高齢者の貧困問題を社会になるべく知ってもらおうとしてきました。2015年に流行語大賞にもノミネートされ、この辺りから高齢者の貧困問題に少しずつスポットライトが当たり始めて、「この問題を何とかしないとまずいのではないか」という機運が高まってきたのかなと思います。これは高齢者を一方的に揶揄する言葉ではなく、私たちが暮らしてきた「一億総中流社会」というものが、徐々に中流から下流へ崩れ始めてきており、中流社会に生きてきた人でも高齢期になってから暮らしが成り立たなくなってくる恐れがあるのだということを世の中に問題提起するための言葉なのです。生活保護の基準が日本では、「健康で文化的な生活の最低ライン」だと言われているのですが、この最低ラインの支給基準に年金が達していないという人が、実に日本で少なく見積もっても700万人いるというデータも出されています。