おせっかい文化の復活が解決の鍵

押川:長期ひきこもりの大半に精神疾患があるというデータが出ています。治療の必要のある方に関しては、まずは医療につなげることから始めなければなりません。そしてそれをどう継続していくかが重要です。現状では移送の問題を解決しないまま、地域移行や地域定着が進められ、これまで入院治療を受けられた方も、ただ退院させるだけの結果となり、地域での生活が上手くいっていない場合も多く、そのことは医療従事者も事実として認識しています。だからこそ地域生活に移行するだけでなく、いざというときに医療にどうつなげるのか、その両輪が揃って初めて地域移行が回ります。しかしそこに関しては国民を巻き込んだ建設的な議論さえまだ始まっていない。

チーム医療として患者さんの自宅を訪問する訪問看護や、患者さん同士で支え合っていく「ピアサポーター(同じような立場でサポートしてくれる人)」制度も盛んになりつつあります。ただ、一番の問題は、介入時に自傷他害行為など危険な状態に陥ることがあるのが精神疾患の特徴であり、それに関しての課題には全く手が付けられていないということです。長期化、複雑化した問題ほど、一発解決は本当に難しい。解決の第一歩としては、この家庭にはこういう状況の人がいるということを、行政に把握してもらうことなのですが、それすらも一般に伝わっておらず、できていない家族がいまだ多く存在しています。行政に相談はしていても、家庭内で起きている事実を正直に言っている家族は本当に少なくて、行政も実態把握ができない。こういった状況で地域ができることと言えば、身近なところでは、近隣の人と挨拶を交わす、困りごとには手を貸す、そういったお節介の文化をよみがえらせることかと思います。

過疎化した地域は別として、地方によってはそのようなお節介の文化がまだ残っています。それらの地域では大人同士が連携して、スポーツや地域活動を通じて子どもたちのために何かをすべきだという風土があります。例えば「子ども食堂」というのもその一環なのだろうと思います。最近私のところには幼稚園や小学校の父兄から、話を聞かせて欲しいという依頼がとても増えています。最悪の事態に陥る前に親同士が連携して何かできるのかを模索しているようです。

今後ますます自発的に親が自警団みたいなかたちで地域の子どもを見守っていくようになるのではないでしょうか。ただこれは、地域の規模や風土によって、できるところと全然できないところはあり、例えば首都圏では難しいと思います。

これまでの活動をされてきて、民間レベルでは限界だとお感じになることはありますか。

国の制度として、改善すべき点はどのようなことでしょうか。

スペシャリストの育成が急務

押川:民間はどうしても無料ではできません。SOSを発せられても、助けられない家族がいるのです。これはこの仕事を始めた当初から感じていた限界です。だからこそ私は最初の著書でも、これは行政がやるべき仕事だと訴えてきました。自著の『「子供を殺してください」という親たち』でも書きましたが、例えばスペシャリスト集団の設立です。家族の問題の総合窓口として、家族や近隣住民からのSOSを受け止め、本人を適切な医療や支援につなげる、そして継続して本人と人間関係を育むことができるスペシャリストの存在が必要なのではないでしょうか。そのためにも危機的状況への介入、危機管理ができる専門家の育成が急務です。メンタルヘルスの教育自体が、暴力行為のある患者さんは司法へという教えを一貫してやっていますね。専門家の中には危機介入の必要性に気付いている人もいますが、自主的に経験を積んで学ぶしかない状況にあります。このように日本の精神科医療は、難問に対してチャレンジを全くしてこなかった、これが問題だと思っています。

また、近年精神科病院への入院治療が悪のように言われることが増えましたが、衛生面や精神科病院内での作業療法なども含めて、日本の精神科病院のクオリティは欧米に比較しても格段に良く、恵まれています。非常に質が高いと言われているのです。その素晴らしさを国がなぜ発信しないのか、と感じています。精神科病棟に関するイメージも以前とはまったく違い、今は病棟もきれいになりました。ですから地域にもっと開いた存在になればいいと思うんですよ。これまでのいろいろな痛ましい事故や事件を経て、精神科病院はすごく良くなってきているんですね。もうお亡くなりになりましたが、ある有名な作家さんは定期的に自分の体をメンテナンスするために、精神科病院に任意入院されていました。「太ったり体調管理が思わしくないときに、精神科病院に3ヶ月程度入院すると本当に健康体になれる」とおっしゃっていたそうです。

▲ 治療を拒む患者さんを説得する押川氏

▲ 治療を拒む患者さんを説得する押川氏

ただ問題は、病院は宣伝広告ができないというルールがあります。電話帳やWebで自分の病院の所在や診療科目を紹介することはできるのですが、自院の特長やメリットを具体的に広告することはできない。だから今の精神科病院はここまで質が高く、みなさんが思い描くような怖いところではないんですよと周知させることが難しいんです。私はもっと前向きに発信して欲しいと思いますね。心のバランスを崩した結果、身体の病気も患っているという方が多いですから。

精神疾患は公衆衛生に深く関わっている

▲ ゴミ屋敷と化していた移送対象者の部屋

▲ ゴミ屋敷と化していた移送対象者の部屋

押川:また、精神疾患が悪化すると自傷他害行為をはじめ、ゴミ屋敷化、部屋で排泄をする、衛生が保てないなど、実は公衆衛生に関わる問題なんだということを、一般の方々は分かっていないですね。精神科医療は公衆衛生の問題だと言う専門家がいないことも不思議な点だと私は思っています。公衆衛生上の視点から見ると、ちょっとこれは普通の汚い部屋とは違う、となります。そこから精神疾患を疑うことができます。

最近はマスコミが道路に溢れかえってまでゴミを溜め込んでいる「ゴミ屋敷」を面白おかしく取材していますよね。あれはもう公衆衛生上の問題です。それをマスコミが面白おかしく報道してしまったことで、一般の方々にも変に知識がついて、子どもの部屋にいろいろなものが堆積していても、ちょっと片付けられない性格なのかなと軽く思ってしまっている親御さんが多いです。ですが背景に精神疾患があるならば、治療を受けたり福祉のサポートとつながったりすることで、本人の命や健康が守られ、身の回りの衛生も保てるようになります。それが地域の公衆衛生を保つことにもつながる。こうした問題の本質は、日立財団の媒体でもぜひ発信してほしいと思います。

一昨年発生した相模原市「やまゆり園」の事件では、

犯人は障害者は生きる価値のない人々であり抹殺する必要があるとして大量殺人に至りました。

ご自身の活動は、むしろ、ちょうどその逆の考えかたで活動されておられるように見えますが、

あの事件はどのようにお感じになりましたか。

日本では排除されてきた「精神病質」の問題

押川:あの事件の植松被告のような存在に日本の精神科医療はどう対峙していくのかという事ですね。危ない人間を隔離せよという単純な話ではなく、これからの精神科医療の在り方が問われていると思います。ある司法精神医学の重鎮は、「日本の精神科医療は統合失調症モデルが中心であり、皮肉にも最先端の治療を行っている医療観察法でさえ、統合失調症モデルになってしまっている」と仰っています。逆に今、欧米で主流となっているのは「パーソナリティ障害」、「精神病質」ですね。パーソナリティ障害や、パーソナリティ障害が併存する薬物・アルコール依存、小児性愛やストーカーなど犯罪と結びつきやすく再犯率が高いとされる、いわゆる精神病質に対する治療が欧米では主流なんです。

しかし日本では、それが治療の場から排除されてきました。薬物療法によって治療効果があるものにのみ、精神科医療が突き進んでしまい、この難問を放棄してしまったということです。しかし今や日本も欧米と同じで、パーソナリティ障害や精神病質の問題が顕在化してきました。これらの難問に対して宿題が山積した状態になっており、植松被告の一件は日本の精神医療の盲点を突く事件だったわけです。

この分野は医療従事者や施設職員も、治療が必要な人間に対して治療意欲を湧かせるような弛まない働きかけが必要ですし、時間も人もお金も掛かります。植松被告も措置入院の際に大麻使用が発覚したにも関わらず、薬物依存症専門の医療機関での治療がなされたわけでもないですし、根底にある精神病質の問題に目を向けられることもなかった。急性期の症状が治まれば退院。行政による見守りもありませんでしたし、あとは本人の意思による通院治療に任されてしまったと。現状の日本の精神科医療体制の課題が露呈した事件だということです。

民間企業や財団が支援できることはどのようなことでしょうか?

自治体や国ができない支援を

押川:社会情勢を鑑みれば、パーソナリティ障害や、小児性愛、ストーカー含め、精神病質の問題は今後ますます増えていくはずです。周囲の人間が異変や徴候を感じていても、精神科医療では受け入れられず、被害者が出て初めて刑務所内で治療を始めましょうと、それが今の日本の精神科医療です。これは先進国にあるまじきことで、被害者や遺族の存在がまったく考慮されておらず、本当に野蛮なことだと思います。精神科医の中には、加害者を無くすことが被害者を無くすことにつながると主張されて、「精神病質」の治療に取り組んでいる方々もいらっしゃるのですが、そういった先生の活動にはほとんど光が当てられず、予算も落ちていない。しかし今やその問題が事件として顕在化してきたわけです。 従ってこれには時間も人もお金もかかるということを国民に同意を得て、この分野の治療に取り組んでいる病院や専門家にこそ、予算を配分していただきたいと思います。こういった患者さんを治療する病院というのは、病院の造りや治療プログラムなど、一般的な統合失調症の方の治療のアプローチとは異なります。今は「3ヶ月で退院」というのが主流ですが、治療にもっと時間のかかる場合も多いです。結果として、このような難問に取り組んでいる病院ほど、今は経営難に陥っています。

従って、民間企業や日立財団のような団体にこそ、そういった病院を支えていって欲しいという思いがあります。治療法や処方薬の進化、脳の分野からの研究、AIの発展など技術革新を活用して、それらの病気をいかに予防するか、親の不適切な関わりによる不健全な発達をいかに防ぐかといった幼児教育や親子教育の分野については、ハイスピードで進んでいくのではないかと思っています。その一方で、AIや人工知能ロボットでも解決できない最も難しい、命に関わるメンタルヘルスの問題だけは残っていくように思います。その問題も年々複雑化し難しくなる中で、行政を当てにすることはもはやできません。私はフル民間で助成金も一切受けずに、公的機関の支援も受けずにこれまでやってきました。家族の問題に関しても、我々の思う仮説を立てて、これまでに取り組んできた案件の記録、データの収集やその分析、さらに時代の先読みなどもあって、今までやることができたと思っています。

しかし民間と銘打って支援を行っている企業の中には、実は大半を補助金や助成金に頼っているところも多く、社会保障費がパンクする将来を思えば、逆に伝統ある日立財団のような団体のバックアップはより重要になっていくと思いますね。国や自治体ができないサポートシステムを、財団が独自で立ち上げてもいいのではないのかなと思うくらいです。やはり行政となると、全国的に一律の、標準的なサービスを考えますが、これが民間とか財団になりますと、それぞれの考え方を色濃く反映できます。いろいろな多様性がそこに生まれると思っています。

最後に、現代の成熟社会における親子の在り方について

押川さんのお考えをお聞かせ頂けますでしょうか。

子どもを持つのは命を創りだすことと同じ

※イメージPhoto

※イメージPhoto

押川:今一度、命の大切さに立ち戻るべきではないかと思います。子どもの命とは親が創ったものです。家業を継がせるとか、世間体や見栄とか、そういった小さい理屈に捉われて子どもの命を扱うようでは、子どもがおかしくなるのも当然です。子どもを持つ前に、命を創りだすのだという覚悟ができるかどうかです。その認識の有無によって、子どもの成長過程における格差が生まれるようにも思います。要するに、親が命を創るという覚悟を持って子どもを作っているのかっていうことですね。そこが子どもの成長過程に大きな違いが出てくると思っています。今は子どもへの伝え方ひとつ取っても、非常に厳しくジャッジされます。これは患者さんへの伝え方同様、わが子、よその子関係なく、子どもの心を感じる能力の高さとか、法的側面も踏まえた繊細なコミュニケーション能力が必要とされてきています。

ですから、自分の頭で未来を予測し勇気ある決断をいくつ繰り返したかということが、親にも子どもに問われます。親子でいえば、親が家庭内で安心できる場所を作ることにより、子どもは外に出て勇気ある決断ができるようになる。その経験が「心の筋肉」を鍛えると私は思っています。また、「あることの不幸」と「ないことの幸せ」についても、考えてみてほしいです。土地や資産を山ほど持っていても、それ故に健全な生き方ができていない、それが不安の種になっている方もいます。その一方で親の存在も経済支援も断ち切ったからこそ、経済的には貧しくても自由を得られ毎日が楽しいという人もいます。ですから、価値観も昔のような「あることが幸せ」というだけではなくなっていると思います。「人間は壊れるもの、心が壊れることもある」ということを最初から認める、受け入れることも非常に大事です。

よく私は「そういった子供に育てない方法はどうすればいいんですか」と聞かれます。子どもがある時期道をそれたり、心のバランスを崩したりすることがあるのだと最初から心構えとして持っている人と、ひたすら子どもがそうならないようにと祈っている人とでは、余裕の部分というか受け入れられるものが違ってきます。精神疾患の人に対して差別意識を持ってしまうような人は、人は心が壊れることもあることを、そもそも認めていない、受け入れていないというところから発生していると思います。従って、そうならない方法を教えるよりは、そうなることがあるという理解の方が精神疾患はどういう病気なのかということも理解できますし、他人事で済ませてしまうこともないでしょう。また自分の子どもに多少なりの変化が生じたら早い段階で、早期介入ができるのではないかなとも思います。

Movie

-

1. 家族が子どもに及ぼす影響について

-

2.早期教育について

-

3. 精神疾患について

-

4.支援について

- プロフィール

- 押川 剛(おしかわ たけし)

- 1968年生まれ。福岡県北九州市出身。専修大学中退。トキワ警備(現・株式会社トキワ精神保健事務所)を創業後、“説得”による「精神障害者移送サービス」を日本で初めて創始。移送後の自立・就労支援にも携わる。

ジャーナリスト・ノンフィクション作家としても活動し、ドキュメンタリーが多数、放映される。2015年『「子供を殺してください」という親たち』上梓。2017年3月『子供の死を祈る親たち』を刊行(ともに新潮文庫)。

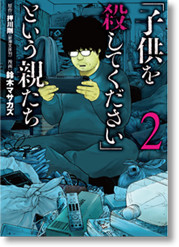

現在、月刊コミック@バンチにて『「子供を殺してください」という親たち』を原作とした漫画が連載中。

- 主な著書

- 2017年 子供の死を祈る親たち (新潮文庫)

- 2015年 「子供を殺してください」という親たち (新潮文庫)

- 2003年 10代の子どもと対話できる本(情報センター出版局

- 他多数

コミックス1巻

コミックス1巻

コミックス2巻

コミックス2巻(2018年1月9日発売)